Press Releases/ Announcement

披著安全外衣的未爆彈?輝能揭開固態電池的安全迷思 首創「本質不燃 × 主動拆彈」雙重防護,終結熱失控風險,定義固態鋰電池新安全標準

Press Information

Aug 7, 2025

鋰電池,不該是藏在科技產品裡的內建炸彈,而應成為一種可控且可信的安全能源載體。面對全球起火事故頻傳與電動化加速的雙重壓力,輝能科技再度以技術實證翻轉產業迷思。繼七月底發表全球最高導電率與低溫適應性的第四代超流體化無機固態鋰陶瓷電池後,如今揭示該平台的另一項「聖杯級」突破:通過 ARC(加速比熱卡計)測試與瓦斯槍模擬高溫燃燒等實驗驗證,首度同時實現「材料本質不燃、系統主動熱反應風險控制」,為鋰電池安全邏輯立下嶄新標準。

「全固態=萬靈丹」?硫化物系統仍難逃熱災風險

在未能於材料層面建立反應穩定機制之前,即便名稱上是「全固態」,實則仍存高度不可控性。更遑論市面上仍大量存在的「半固態」或「凝膠態」方案,其結構中多數保留有機電解質與高風險觸發點,僅是形式上的包裝改變,風險本質並未解除。我們必須正視:真正的安全,不是來自「全固態」這三個字,而是能否在系統層面整合本質穩定性與結構控制設計。沒有這些,任何全固態技術,都可能只是包著「安全外衣」的未爆彈。

當前產業普遍將「全無機固態電解質」與「全陶瓷隔層」視為解決鋰電池熱失控問題的兩大關鍵路徑。其中,全陶瓷隔層已在實務應用中展現出優異的熱穩定性與電氣隔離能力,能有效阻擋鋰枝晶刺穿與熱擴散,被廣泛認為是打造高安全電池架構的重要組件。然而,市場上最受矚目的「全固態」技術方案:硫化物系統,卻潛藏著高度材料本質風險。硫化物雖具備柔性結構與良好的界面接觸特性,有利於能量密度提升,卻在高壓與高溫環境下,可能釋放出可燃性硫氣體(S)與劇毒硫化氫(H₂S),並進一步與負極鋰金屬產生劇烈反應,引發熱鏈鎖效應與二次燃燒。這類反應甚至可能產生鋰自由基,導致爆炸與洋紅色火焰等劇烈現象。

值得注意的是,這些熱反應與枝晶刺穿無關,而是來自材料本質的不穩定性與在極端條件下的自燃行為。當電解質本身成為主動熱源,所謂的「固態安全」即成空談。在尚未於材料層級建立反應控制機制之前,即使名義上為「全固態」,本質上依然存在高度不可控性。更遑論當前市場中仍大量存在的「半固態」或「凝膠態」設計,這些方案在結構中保留大量有機電解質,潛藏相同熱災風險,僅僅是形式上的包裝轉換,風險本質並未改變。

我們必須正視一個根本問題:

真正的電池安全,從來不是由「全固態」這三個字所能保證的承諾。唯有在化學系統層級整合材料本質穩定性與熱反應控制邏輯,才能建立新一代電池的安全標準。否則,任何未具備本質安全與主動保護能力的「全固態」,都可能只是披著安全外衣的未爆彈。

安全標籤瞬間引爆:當硫化物現出鋰爆火焰真相

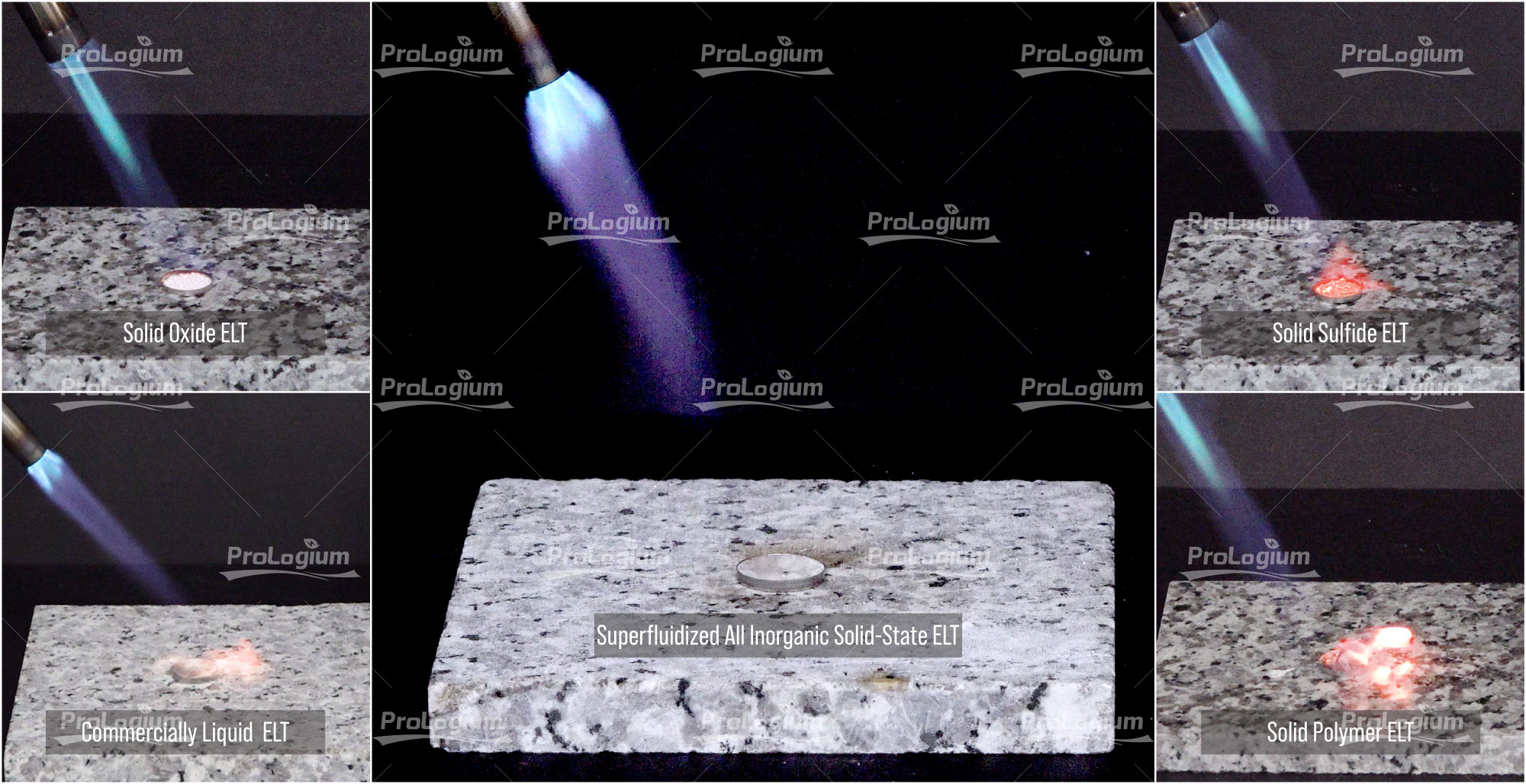

硫化物固態電解質因其柔軟與延展性,被視為推動全固態電池的關鍵材料之一。但輝能團隊以 900–1300°C 高溫模擬測試,揭示其潛藏的化學風險:實驗中,硫化物會釋放紫藍色(硫)與淺藍色(硫化氫)火焰,最終竟轉為洋紅色火焰,這是鋰金屬燃燒的特徵色。

這正突顯出一項重大風險:即使沒有枝晶刺穿,在高溫環境下,硫化物系統本身即可能演變為內建鋰金屬炸藥,導致熱鏈鎖反應、劇烈燃燒甚至爆炸。這種複合燃燒行為揭露了其在極端條件下缺乏本質安全性的根本疑慮,值得整個產業鏈高度警覺。

對照之下,輝能第四代系統採用的「氧化物陶瓷隔層+超流體化全無機固態電解質」,在相同高溫條件下無明顯燃燒反應,展現真正「不可燃」的材料本質。

這些結果再次印證:安全從不是「固態」二字所能保證的承諾。唯有從材料本質與反應控制著手,才能實現真正可控風險的安全標準。

不是所有「固態」都安全——高溫燃燒實驗揭示材料本質風險

- 高溫火焰下,固態硫化物電解質釋出鮮明洋紅色火焰,為鋰金屬燃燒反應的警訊,揭示其在熱擾動下恐演變為「內建鋰炸藥」。

- 固態高分子電解質則直接起火、火勢猛烈;商業液態電解質亦釋放明顯橘色火焰,顯示其碳氫基成分易燃的本質,皆不具熱災風險抵抗力。

- 唯有氧化物陶瓷材料與超流體化全無機固態電解質全程未見明火,燃燒前後外觀與結構無異,展現真正「本質不燃」的熱穩定性。

不是只有電解液危險,真正的大魔王藏在正負極活性材料

鋰電池熱失控的真正根源,來自高溫下正極釋放活性氧、負極具高度還原性,一旦交錯,將引發連鎖放熱反應,即使無外火源,亦可能自燃甚至爆炸。這些風險不是被消除,而是長期被材料結構「疊加」。

輝能科技重塑風險邏輯,以「雙安全架構」打造本質穩定的新標準,在風險啟動之前,先行解除:

- 全陶瓷隔層:高溫下維持結構與絕緣,有效阻隔鋰枝晶與熱擴散。

- 超流體化全無機固態電解質:全球首創、具本質不燃性,並內建 ASM 主動安全機制,滲入電極、全面穩定反應。

其中,ASM(Active Safety Mechanism)直擊熱災根源,主動拆除電池內部兩大引爆點:

- 鎖氧:穩定正極結構,防止活性氧釋放。

- 馴鋰:中和鋰金屬反應性,徹底抑制劇烈副反應。

這不只是材料創新,更是風險控制邏輯的徹底革新。

從燃點到終點,一場關於熱失控的科技逆轉

在 ARC 熱測實驗中,輝能第四代超流體化無機固態電解質系統展現鋰電池史上前所未見的熱穩定性:無熱失控反應、無自發放熱峰、總反應熱量顯著降低。內建的 ASM(Active Safety Mechanism)材料更在關鍵溫度下主動啟動,優先與正負極反應物結合,有效截斷熱鏈擴散。

這不只是材料的改良,而是自1980 年代鋰電池問世以來,首次從材料本質與結構層級主動終止危險反應的技術躍升。即便搭配高鎳正極NCM955與全矽鋰合金負極的極限架構,潛在放熱反應也皆在 ASM 的主動介入下被壓制,使連鎖式熱反應難以展開,徹底終結熱失控風險。

這場從材料特性、化學行為到結構設計的全面革新,正引領鋰電池走向「可控安全」的新時代。

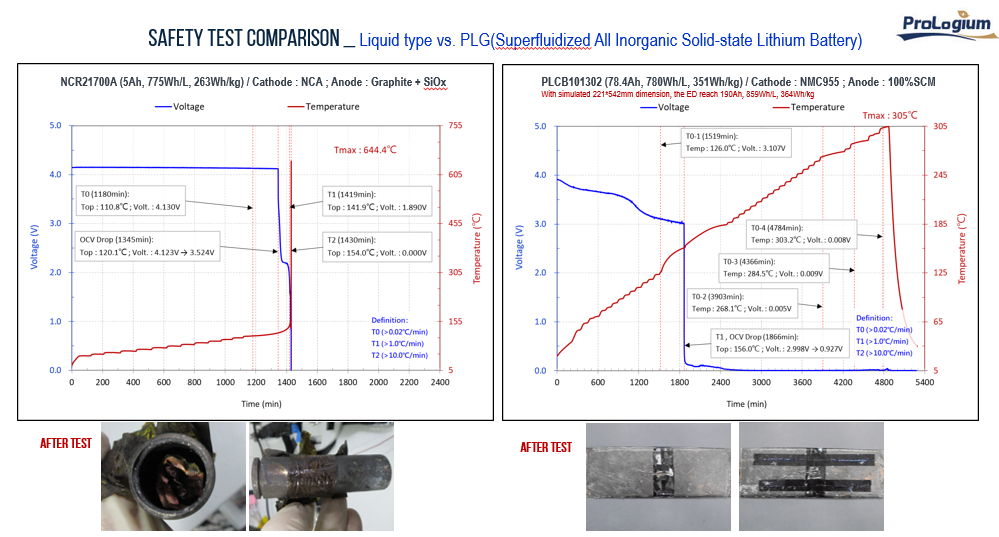

ARC 測試:傳統 vs 輝能第四代電池熱反應鏈的截斷效果

Accelerating Rate Calorimetry (ARC) 測試中對比傳統電池與輝能第四代超流體化全無機固態鋰電池在升溫過程中的反應熱曲線。傳統系統逐步進入熱失控階段,而輝能科技內建 ASM 主動安全材料於關鍵溫度自動啟動,主動中止副反應鏈擴散,有效截斷熱鏈鎖,終止鋰電池熱災發展。

從材料穩定到反應馴控,構築電池安全的雙重庇護

十年磨一劍的黑科技,終於為鋰電池安全寫下新標準。

在全面驗證產業主流固態電池潛在風險之後,輝能科技提出第四代超流體化全無機固態鋰電池解方:以材料為基礎、反應為核心,打造全球首個同時具備「本質不燃」與「主動拆彈」的雙安全架構,重寫鋰電池的安全邏輯。

這項技術源自兩大核心創新:1) 自 2013 年穩定量產的 氧化物全陶瓷隔層,可在高溫下維持結構穩定與電子絕緣,有效阻隔枝晶刺穿與熱擴散;2) 自主研發的 超流體化全無機固態電解質,內建 ASM(Active Safety Mechanism)主動安全機制材料,能主動干預危險反應鏈,讓電解質不再只是中性媒介,而是主動防災核心。

這不只是材料的堆疊,而是對「安全電池」本質的重新定義;從結構守護、材料穩定,到反應控制,全面構築電池系統級的風險庇護。

可控風險時代的開端:重新定義鋰電池的下一個十年

輝能科技以第四代超流體化全無機固態鋰電池正式開啟鋰電池「可控風險」時代。這一平台已在 NCM955 × 全矽複合材料負極 × 內建 ASM 主動安全機制的極限組合下完成實證,展現即便在最高能量密度與最激進材料架構下,也能維持穩定運行與系統級防災的能力。

自 1980 年代鋰電池誕生以來,人類首次成功將鋰電芯從「主動危險源」轉化為「可控風險體」,正如硝化甘油必須依賴矽藻土才能成為可使用的炸藥,鋰電池真正的安全演進,也必須仰賴材料與系統整合的突破。輝能科技以獨創的 超流體化全無機固態電解質,結合ASM 主動安全防護機制與全陶瓷隔層,打造出史上首個可主動中斷熱鏈反應的鋰電池系統。

我們堅信,未來的能源系統不應再建立於風險妥協之上,而應從源頭設計即具備本質安全、主動防災與量產可行性。基於這一信念,輝能科技將以第四代平台為核心,加速與全球能源應用廠商、材料供應鏈與製造夥伴的策略聯盟,構建下一代能源基礎建設,共同推動電氣化轉型邁入真正的安全新紀元。

輝能科技 ASM 主動安全機制材料榮獲美國愛迪生(Edison Awards)銅牌獎殊榮,表彰其在關鍵能源基礎設施領域的突破性創新。該獎項由美國愛迪生發明協會頒發,象徵對全球最具影響力技術發明的最高肯定。此項榮耀正彰顯輝能科技以材料原創與反應設計,引領鋰電池本質安全革新的國際地位。

關於輝能 :

成立於 2006 年,輝能科技是一家專注於次世代鋰陶瓷電池研發及製造的能源創新公司。其獨家技術涵蓋上千件全球專利(含申請中及已獲證)。自2013年推出全球首款全陶瓷隔離層的次世代電池後,2025年再度率先推出全球首創「超流體化全無機電固態鋰陶瓷電池」。輝能於台灣桃園建置的十億瓦時等級超級工廠(Giga Factory)量產示範線已於2024年投產,短短一年半內突破 50 萬顆電芯出貨量,穩健供應全球市場,展現輝能在技術落地與大規模交付上的領先實力。2024年5月,公司於巴黎-薩克雷啟用首座海外研發中心,為歐洲市場量身訂製技術解決方案。位於法國敦克爾克的海外首座超級工廠則於同年底成功通過環評與建照雙許,預計2026年動工,2028年啟動第四代電池量產,2029年建成4GWh產能,並於2030年全面投產。